自分の子どもを残すという個体の利益になる行動をしないのに、他個体の繁殖を補助する行動をとる「利他行動」と呼ばれる行動が、真社会性生物とその他の社会生生物を区別する点です。

この「利他行動」は個体レベルで見れば確かに利他的な行動だが、遺伝子レベルで見れば、それは利己的な行動とみることができる。遺伝子は全て利己的。

働かないアリに意義がある

ある瞬間、巣の中の7割ほどの働きアリが「何もしていない」ことが実証されました。

変動環境のなかでは、「そのとき」がきたらすぐ対応できる、働いていないアリという「余力」を残していることが、実は重要なのかもしれません。

「働かないアリ」は「働く能力があるが、わざと働かずに待機しているアリ」。

巣の修復など、緊急の仕事が来たときのために、他の仕事を行わずに待機しているのである。

働かないアリに意義がある。

年寄りは危険な仕事を。「齢間分業」という仕組み

あるワーカーが生まれた場合、はじめのうちはできるだけ安全な仕事をしてもらい、余命が少なくなったら危険な仕事に「異動」してもらうことが、労働力を無駄なく使う目的に叶うことになります。

つまり、年寄りは余命が短いから死んでも損が少ない、というわけです。

人間の常識から考えると、年とって余命が短いんだから危険な仕事をしてね、というのは酷い話です。

しかし、種の生存の確率を高め、次の世代に伝わる遺伝子の総量をできるだけ多くしたものが将来増えることができる、という進化の大原則のもとで集団を作って生きる社会生生物たちは、集団全体の効率を高めるように進化してきており、人間からは無慈悲に見えるような行動原則もそれが合理的なら採用しているのです。

年齢に伴って労働内容が変化する「齢間分業」という仕組み。

人間社会でこれを行ったら非難轟々間違いなしであるが、たしかに合理的である。

個体によって異なる反応閾値ミツバチは羽を羽ばたかせることによって、巣の温度を下げ、常に巣を適切な温度に保つ。反応閾値とは、刺激に対する、「反応のしやすさ」のこと。

仕事をする際の、「腰の重さ」と考えるとわかりやすいかも。

オーストラリアのシドニー大学のジョーンズ博士たちは、ミツバチの女王に人工授精ができることを利用して、

1匹のオスの精子だけで人工授精した女王のコロニーと、

野外で複数のオスと交尾した女王のコロニーで、

巣の温度を変えたときの温度調節能力を比較しました。

すると、働きバチの遺伝的多様性が高い野生コロニーでは、羽ばたきを開始する温度に個体差があるため、かなり低い温度から羽ばたきが始まり、温度が高くなるにつれて多数のハチが羽ばたくようになりました。

これは温度の変化に対して、よりきめの細かい対応ができることを意味しています。

規格品ばかりの組織はダメ。個性が必要。

仕事が一定期間以上処理されない場合はコロニーが死滅する、という条件を加えて実験をすると、なんと、働かないものが入るシステムのほうが、コロニーは平均して長い時間存続することが分かったのです。

なぜそうなるのか?

働いていたものが疲労して働けなくなると、仕事が処理されずに残るため労働刺激が大きくなり、いままで「働けなかった」個体がいるコロニー、つまり反応閾値が異なるシステムがある場合は、それらが動き出します。

それらが疲れてくると、今度は休息していた個体が回復して働きだします。

こうして、いつも誰かが働き続け、コロニーのなかの労働力がゼロになることがありません。

一方、みながいっせいに働くシステムは、同じくらい働いて同時に全員が疲れてしまい、誰も働けなくなる時間がどうしても生じてしまいます。

卵の世話などのように、短い時間であっても中断するとコロニーに致命的なダメージを与える仕事が存在する以上、誰も働けなくなる時間が生じると、コロニーは長時間存続できなくなってしまうのです。

つまり、誰もが必ず疲れる以上、働かないものを常に生む非効率的なしいシステムでこそ、長期的な存続が可能になり、長い時間を通してみたらそういうシステムが選ばれていた、ということになります。

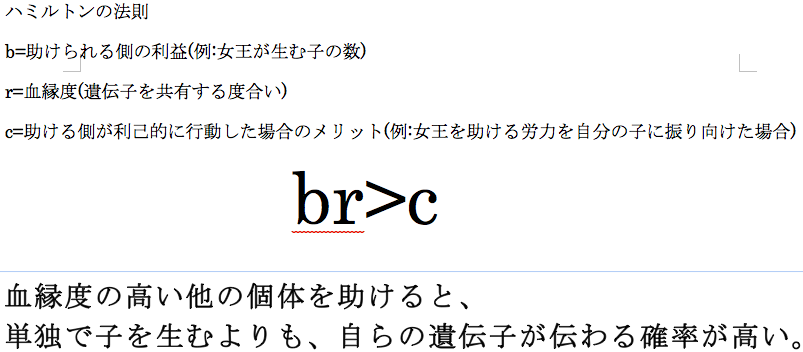

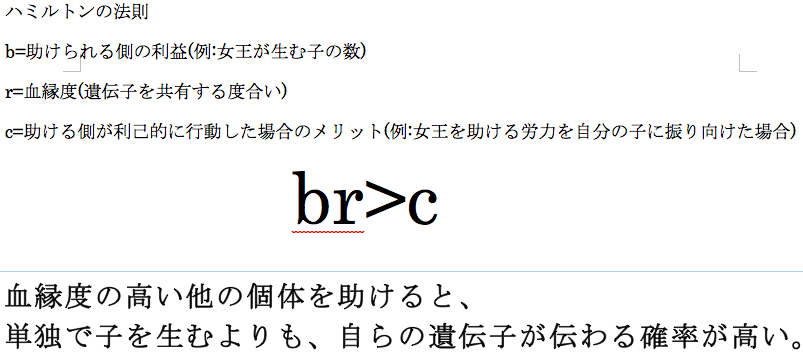

利他的に見える行動でも、遺伝子レベルで見ればそれは利己的。「ハミルトン則」

進化の法則は単純で、より多く子供を残せるような性質を持つものは、その後の世代で数が増えていき、最終的にはそのような性質を持つものばかりが残る、という理屈です。

アリやハチにとっては、血縁他者を助ける(利他行動をする)ときの包括適応度が、単独で子を生むよりも多くの遺伝子を伝えられるのなら、それが真社会性を選ぶメリットになるわけです。

進化論は実に興味深い。面白い。なぜ自分は生きているのか、などの問いのヒントにが隠れている気がします。 「働かないアリに意義がある」これに類する本で、「利己的な遺伝子」という本がとてつもなく面白いのでおすすめです。

|

|

|